ENTRE HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E INQUIETAÇÕES

A Mostra Vertentes, agora abarcando um conjunto mais amplo de filmes brasileiros dentro da programação da CineBH, emerge como um espaço dedicado a explorar as narrativas mais ousadas e reflexivas do que se produz no país. Composta por obras efervescentes, que desafiam convenções formais e temáticas, a Mostra tem filmes que entrelaçam o pessoal com o coletivo, que investigam camadas profundas da sociedade brasileira e se destacam pelo impacto estético que proporcionam. Os filmes deste ano na Vertentes partem de códigos estabelecidos da indústria (comédia, suspense, horror, drama, diário, retratos) para se tornarem ferramentas críticas sobre nossas heranças históricas, desigualdades persistentes e complexidades como nação e também como indivíduos no mundo.

Na diversidade de gêneros e estilos que vão do documental ao ficcional experimental, a Vertentes tem arquivos pessoais, narrativas em primeira pessoa e montagens associativas, tem exercícios e ousadias e tem tomadas de posição. Trafega por temas como violência social, identidades marginais, espiritualidades contemporâneas e os desafios da criação artística em contextos precários. Nas vozes autênticas e perspectivas renovadas, a Mostra reforça o potencial de perturbação do cinema brasileiro para então implodir suas certezas e propor reinvenções.

Estreia na direção de longa-metragem de Karol Maia, com produção de Paula Kimo, ex-curadora da Mostra Cidade em Movimento na CineBH, o documentário Aqui Não Entra Luz, exibido no Festival de Brasília, tem como protagonistas a própria diretora (em primeira pessoa) e trabalhadoras domésticas de diferentes cidades e estados. O ponto de partida é uma analogia entre o quartinho da empregada e as senzalas no período de escravidão. Partindo da experiência profissional de sua própria mãe, que oferece resistência a participar do filme, a diretora tanto lida com arquivos domésticos quanto históricos, mas também propõe entrevistas com as personagens, procurando conciliar o que é da ordem do particular e do social, nem sempre separáveis e quase sempre imbricados. Não se veem as pessoas como mero sintomas, sequer como apenas singularidades, mas como corpos falantes e silenciados se afirmando na imagem em suas condições e em suas potências, sem uma coisa anular a outra.

As investigações sobre os mistérios de personagens e relações familiares retornam de outro jeito em Meu Pai e Eu, estreia em longa-metragem de Thiago Moulin, exibido na Mostra competitiva Arquivos em Questão, na CineOP 2025. O filme coloca o cinema capixaba na tendência de documentários nos quais arquivos domésticos são evidências de dúvidas. A narração em primeira pessoa do diretor é antes especulativa, jamais esclarecedora e conclusiva. Seu pai se matou e, se há a tentativa de entender esse gesto final, temos apenas sua vida, mesmo assim envolta em véus, memórias, vídeos, fotos e cartas. O silêncio masculino sobre questões de interioridade ganha destaque. O pai escrevia, mas silenciava. Era sensível, como se percebe em sua escrita, mas não exteriorizava. Acima de tudo, há uma investigação pela memória, por documentos e por imagens. No filme, continua-se no escuro, mas não mais na ignorância.

Lançado no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA), exibido no Olhar de Cinema, em Curitiba, e ganhador da Mostra Arquivos em Questão na CineOP, Paraíso, de Ana Rieper,é um documentário com imagens e áudios contemporâneos e de arquivos, com passado e presente entrelaçados, quando não fundidos, entre o que foi e o que permanece. Sua montagem é associativa e fragmentada, justapondo relações violentas de poder de determinadas classes sobre outras, de ricos sobre pobres; de brancos sobre negros e indígenas. A diretora transita de seus anteriores documentários de materiais e personagens musicais, como Vou Rifar meu Coração (música brega), Clementina (Clementina de Jesus) e Nada Será como Antes (Clube da Esquina), para as consequências da formação social escravocrata e violenta do Brasil. É um filme de acúmulos multifacetados de imagens que, em suas diferentes naturezas e tempos históricos, evidenciam um país incapaz de digerir e superar suas origens vergonhosas.

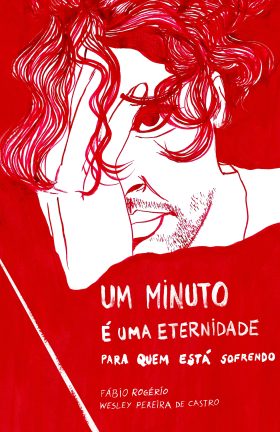

O longa-metragem sergipano Um Minuto É uma Eternidade para Quem Está Sofrendo, dirigido por Wesley Pereira de Castro e Fábio Rogério, chega à CineBH após ter se sagrado vencedor da edição 2025 da Mostra Aurora na Mostra de Cinema de Tiradentes. É um filme complexo em seus arranjos de dispositivos, feito através da montagem do cotidiano de seu diretor-personagem, Wesley. A pobreza com que precisa lidar, ilustrada pela sua casa e a constante falta de saneamento, somada a um império de registros em primeira pessoa, costurados como modo de ilustrar a vida desse sujeito, revelam imperativas possibilidades do filme em primeira pessoa, renovado um lastro iniciado no começo da década com obras como Pacific (Marcelo Pedroso, 2009) e Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012). Se o dispositivo do trabalho é similar aos filmes citados – pessoa em vulnerabilidade social a registrar seu cotidiano –, os contornos são outros. Wesley traz em sua mise-en-scèneautoconstruída um senso enorme de enquadramento e atmosfera, salientado nos momentos em que lida frontalmente com seu quadro depressivo, e ultraexposto através da intimidade que revela ao espectador, filmando seu pênis e desejos sexuais sem nunca esgotar ou encapsular em si as possibilidades de interpretação desses campos sentimentais. É um filme de rara comicidade, apesar de toda tristeza que envolve o personagem, justamente por ser uma janela aberta de seu olho para com o mundo. Um olho que, ainda triste, revela através de sua câmera os mistérios e prazeres de uma vida cinéfila, reclusa, cristã e sexualmente potente.

Adaptação do livro homônimo de Ana Paula Maia e de elementos de outros romances dela, Enterre seus Mortos faz sua estreia mineira na CineBH após passagem por prestigiosos festivais internacionais como Sitges (Espanha), BFI (Londres), Tóquio (Japão) e MotelX (Portugal). No Brasil, passou pelo Festival do Rio e pela Mostra de São Paulo. Sexto longa-metragem de Marco Dutra, entre direções solos e codireções com Juliana Rojas e Caetano Gotardo, Enterre seus Mortos retoma temas basilares de seu cinema, que vão desde a distopia até o horror, a partir de uma trama sci-fi envolvendo religiosidades, animais mortos, sonhos estranhos e um Brasil futurista. Estrela-guia do projeto, Selton Mello interpreta o indecifrável Edgar Wilson, homem atormentado pela morte e pela necessidade do serviço. O elenco ainda traz nomes relevantes como Carlos Francisco (homenageado desta edição), Marjorie Estiano e Betty Faria. Se a filmografia anterior de Dutra observava a vida das cidades e as operações do capitalismo como espécie de horror social, em Enterre seus Mortos encontra-se uma variação disso. Agora a cidade acabou, ou está prestes a acabar, e o horror do mundo se manifesta através de paralelismos precisos que o Brasil de hoje encontrará no espaço interiorano esvaziado de seu novo longa-metragem, sem abrir mão da tensão da afeição à palavra – fala-se de modo muito estranho e particular no filme – e da paixão por um universo fantástico para muito além das criaturas monstruosas.

Quarto longa-metragem de Miguel Antunes Ramos, cuja carreira de curtas já trazia trabalhos prestigiosos como E (2014), A Era de Ouro (2014) e O Castelo (2015), A Voz de Deus reflete um fenômeno cultural basilar do Brasil contemporâneo. O diretor explora a vida de dois pregadores mirins – João Vitor, de 12 anos, e Daniel, de 17 – filiados às Igrejas Neopentecostais, cujo cotidiano está atrelado tanto à servidão cristã quanto aos conflitos que a devoção a tal condição acarreta na construção de sujeitos tão jovens. Capturando registros domésticos de ambos, em relação às suas presenças nos cultos e pregações, A Voz de Deus comporta-se como um filme-diagnóstico: mais do que necessariamente emitir os julgamentos a tais realidades e escolhas, é na observação dos conflitos a emergir desse contexto que o cineasta se estrutura. Se não há necessariamente um ponto de inflexão mais rígido, é mais porque o longa-metragem encontra seus melhores momentos na presença amiúde dos garotos, ao detectar as contradições e conflitos de uma vida devota, por gosto ou não, ao fenômeno neopentecostal.

Um dos nomes de mais versatilidade na produção contemporânea, o cearense Guto Parente agora chega com uma comédia metalinguística, Morte e Vida Madalena. Premiado na 36ª edição do FIDMarseille, na França, com um incentivo para distribuição e exibido na competição do Festival de Brasília, o filme é uma espécie de A Noite Americana (1973), de François Truffaut, transfigurado para o dia a dia tumultuado de uma ficção científica independente e filmado com pouco dinheiro e muitas tensões no Ceará. O diretor, também roteirista, faz graça com os perrengues de seu próprio entorno de trabalho, ao mesmo tempo em que transmite a melancolia de futuros incertos. A personagem-título, vivida por Noá Bonoba, passa todo o enredo grávida, o que indica a ideia de vislumbrar as próximas gerações a partir das lutas constantes pela expressividade artística. Mas Guto Parente não glamouriza esse processo. Trata-se de uma comédia dramática acima de tudo sobre trabalho, sobre gente que busca o sustento, sobre a labuta num setor econômico que às vezes parece se manter por vários milagres. Só que não tem magia: o cinema existe porque as pessoas não desistem dele. Nem quem vive agora nem os que virão.

Na sua investigação por formas e gêneros, o goiano Daniel Nolasco se volta a uma certa iconografia do faroeste a partir de códigos queere de liberdade sexual em seu novo trabalho, Apenas Coisas Boas. O longa-metragem saiu do Olhar de Cinema em 2025 premiado como Melhor Roteiro, Direção de Arte (Marcus Takatsuka) e Som (Guile Martins, Jesse Marmo, Naja Sodré, Daniel Nolasco). É um filme poderoso que parte de um mesmo caminho de embates masculinos como visto em outra produção recente de Goiás, Oeste Outra Vez (2024), de Érico Rassi, para seguir por trilhas distintas. Em ambos existe desejo e brutalidade, mas Nolasco se embrenha no melodrama romântico e faz um Brokeback Mountain (2005) oitentista em terras goianas que de repente vira um mistério similar à obra do tailandês Apichatpong Weerasethakul, em especial Mal dos Trópicos (2004). As poucas palavras em cena são articuladas com os planos elaborados da fotografia de Larry Machado, elaborada para transmitir a desolação de corpos desejantes e muitas vezes incompreendidos em contraste a amplos espaços de natureza que os acolhem. O salto brutal do bucolismo para o caos da metrópole é só um dos pontos de virada de um filme que mora com a gente horas depois de assistido.

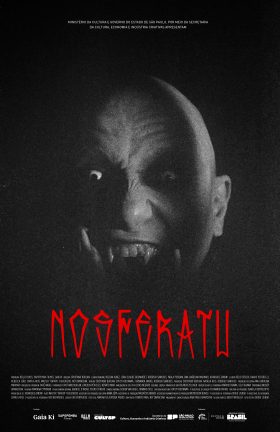

No mesmo ano em que o norte-americano Robert Eggers circulou com sua releitura de Nosferatu, clássico expressionista alemão de 1922, o brasileiro Cristiano Burlan chega com uma reapropriação simbólica e estética da mesma matriz de F. W. Murnau. Não se trata de remake, de sequência, de prequel nem nada disso que o mercado tanto gosta. O Nosferatu de Burlan, já exibido no Festival de Brasília, é um pastiche experimental a partir de um imaginário um tanto saturado de filmes de vampiros. O que ele propõe é olhar para o vazio da vida eterna, para a tragédia do Conde Orlok e para a concepção e manutenção do mal como elementos constitutivos da arte e da criação. Entre performances, declamações, interações, luzes e sombras, este Nosferatu brasileiro – distante também do Nosferato no Brasil (1971), de Ivan Cardoso, que tinha o poeta Torquato Joel vestido de capa preta tomando água de coco nas praias do Rio de Janeiro – é a materialização de dores e aflições de um país colonizado sempre em luta por autonomia e independência. Marca ainda a despedida do intelectual Jean-Claude Bernardet, que atuou em diversos trabalhos de Burlan e aqui o faz pela última vez, pouco antes de seu falecimento, aos 88 anos, em julho de 2025. A imortalidade do vampiro é, de certa forma, o reflexo da sobrevivência revolucionária de Bernardet por tantos anos entre nós.

Por fim: que o cineasta curitibano Wellington Sari tem Brian De Palma como um dos centros de sua vida é sabido por todos que o acompanham, seja como realizador, crítico de cinema ou pesquisador. O diretor norte-americano foi, inclusive, objeto de seu mestrado, depois tornado o livro A opacidade mascarada (A Quadro Edições, 2024). Com Verde- Oliva Sari presta o tributo que faltava a seu mestre: um filme de-palmiano transfigurado para a realidade e o cotidiano do Brasil pós-pandemia e pós-Bolsonaro, mas ainda lidando com esses fantasmas que insistem em não soltar a mão de ninguém. O teor explicitamente político do filme se conjuga aos experimentos visuais e sonoros absorvidos de De Palma, desde a ambiguidade da imagem, a dúvida sobre o que se vê e se ouve, as teorias de conspirações, as tramas convolutas e um domínio bastante específico de controle de cena, de velocidade e de montagem, da distensão do tempo, que fazem de Sari um pupilo muito bem treinado pelas horas e horas de visionamento e compreensão de De Palma. Verde-Oliva foi o título de encerramento do Olhar de Cinema em 2025 e, de personalidade própria, filma Curitiba como personagem integrada e integrante dos desdobramentos de cena, tem consciência de seus limites técnicos e não abre mão da exuberância mesmo nos momentos de maior risco. É um filme singular no cenário independente até para os padrões desse cenário e fala sobre um Brasil urgente sob a chave da universalidade de um grande artista em quem se baseia.

Trata-se, aqui, de um conjunto de filmes que são espelhos e agentes de transformação, que buscam no olhar do público a cumplicidade de apreensão de suas forças. Você não vai sair indiferente de nenhum deles.

Cleber Eduardo

Marcelo Miranda

Rubens Fabrício Anzolin

Curadoria de longas-metragens brasileiros